前作『ディス・オールド・ドッグ』では、父との複雑な関係やトラウマと対峙したマック・デマルコ。今作『Here Comes the Cowboy』は、NYからLAに拠点を移し、初めて自らのレーベルから発売。初の全米チャート10位を記録し、「インディ界のプリンス」の名に相応しい人気を証明した。

アメリカのマスキュリニティを象徴するような“カウボーイ”という言葉を勇ましくタイトルにした作品だがタイトルトラックの1曲目は早速、その概念と遊んでいるように響く。本人曰く「カウボーイという概念の中に現実逃避している」とのこと。逃避は、常に彼のテーマとなってきたが、今作ではそれがよりシリアスで、深い場所に向かっているのが、これまでにない内省的な歌詞からも分かる。何よりサウンドもヘヴィだし、これまでで最もミニマルで、アレンジもシンプルだ。しかし、どれも慎重に選び抜かれている感じがするし、ほぼ全て自分で演奏したという楽器の音のクオリティも異様に高い。そのミニマルさの中で、音と禅問答でもしているように響く。実験的なファンクの曲もあり、得意の夢心地なストーナー・ロックから脱皮しようとしているようにも思える。“Nobody”では名声と葛藤し、“Finally Alone”では深い孤独を歌う。“Preoccupied”では人の偏見または携帯に奪われた心を嘆くようだし、“K”では愛する人への心情を打ち明け、か弱さを見せている。また仲が良かったマック・ミラーの追悼曲も2曲収録。“Skyless Moon”では《思い出が歌を歌い続ける》と締めくくっている。今までになく心をさらけ出し、サウンドを研ぎ澄ました彼は、“カウボーイ”にはなれないけど、“Salad Days”(青年時代)からの成長を密かに遂げようとしている。 (中村明美)

各視聴リンクはこちら。

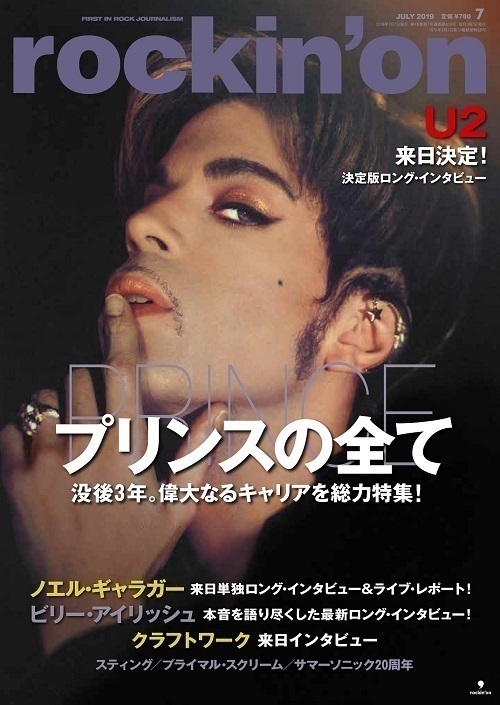

ディスク・レビューは現在発売中の『ロッキング・オン』7月号に掲載中です。

ご購入はお近くの書店または以下のリンク先より。

『rockin'on』2019年7月号

『rockin'on』2019年7月号