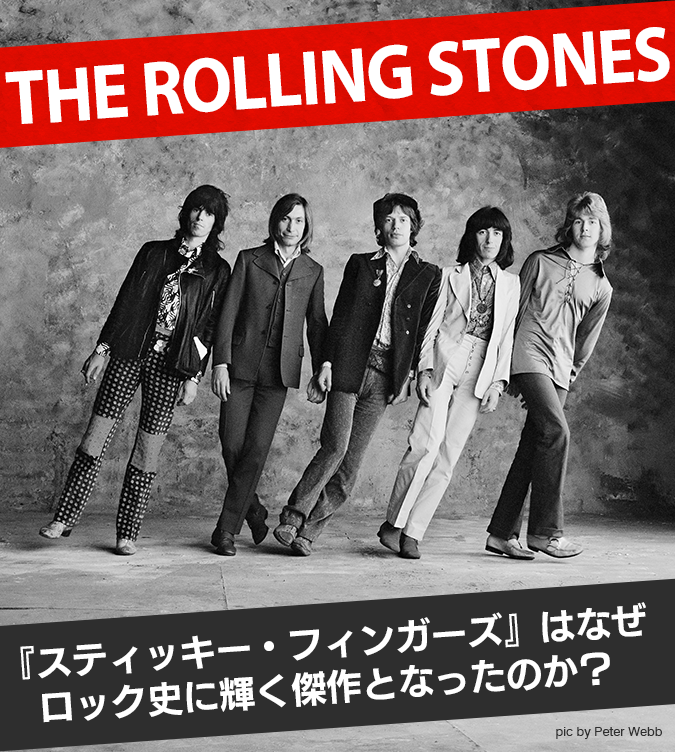

1971年にリリースされた『スティッキー・フィンガーズ』は、ストーンズが自ら立ち上げた「ローリング・ストーンズ・レコード」の第1弾作品で、ミック・テイラーがフル参加した初めてのアルバムであり、アンディ・ウォーホルがデザインしたジャケットも話題となった、というのはロックファンの多くが知っていることだ。ではなぜ、どのようにしてこんな傑作が生まれたのか? その謎を解く鍵となるのが、6月10日リリースの『スティッキー・フィンガーズ』デラックス・エディション&スーパー・デラックス・エディションだ。ここで初めて公開されるボーナス・トラックには、まさに進化しつつあるストーンズが生々しく詰まっている。ブライアン・ジョーンズの脱退と死、権利・金銭面でのビジネスのいざこざ、オルタモント事件といった様々な問題に直面していたストーンズが、バンドの体制を立て直し、70年代以降のロック史の頂点に君臨し続ける転機となった『スティッキー・フィンガーズ』、ロックンロールというサバイバルの歴史を知る上でも重要なこの傑作を、アウトテイクやライヴ音源から徹底的にひもとく。

(井上貴子)

ボーナス・トラックの最大の聴き所は、

大鷹 「やっぱりこれが目玉っていう感じでしょう、“Brown Sugar (Alternate Version with Eric Clapton)”。以前から言われていた有名な別テイクなんで、それが正式に出てきたっていうのはいちばんの聴きどころであることは間違いないですよね」

高見 「うん。ドキドキしましたね、すごく! のっけから、いきなりこれを聴かされて。しかも、伝説として聞いていたように、エリック・クラプトンがボトルを、デレク・アンド・ザ・ドミノスみたいに弾きまくってるんで」

大鷹 「当時ブライアン・ジョーンズをクビにして、そのあとエリック・クラプトンを入れるっていう話もかなりリアルな話としてあって、クラプトン自身も本当に乗り気にはなってたということで。その試行錯誤のひとつの形っていうのは、もしかしたらあったかもしれない」

高見 「実際、その後のインタヴューでも、クラプトンは、『できれば入りたかった』みたいなことも言ってますから。だけどこのヴァージョンが結局ボツになって、ファイナル・ヴァージョンに入ってるのはギターが抑えられている、ボビー・キーズがきっちりサックスを吹きまくってるやつなので。やっぱりエリックに弾かせたからには使わなきゃならないみたいな、そういうプレッシャーもバンド側にあったのかな、なんて聴きながらふと思ったりもしたんですけど。でも、ミック・テイラーだったら、『やっぱりこのヴァージョン駄目!』みたいなことが言えたのかなあみたいな(笑)」

大鷹 「『おまえ弾くな』みたいな?(笑)。クラプトンが入るかもしれなかったっていうひとつの歴史的な流れの一場面が公式に出てくるっていうので、ワクワク感はありますね」

“Brown Sugar (Alternate Version with Eric Clapton) ”

VIDEO

『スティッキー・フィンガーズ』の強さの源はバンド力とそれを支えるライヴ力

大鷹 「僕なんかはやっぱり、『スティッキー・フィンガーズ』っていうのはそれ以前ストーンズがガタガタしてる時期――それこそ『サタニック・マジェスティーズ』から始まるような流れを全部受けて、その結果があそこに集約されてるからあれだけ強いアルバムになったっていう認識なんですよね。で、その強さの源としてのバンド力、そしてそのバンド力を支えるライヴ力みたいなものを考えていった時に、やっぱりそれはクラプトンじゃなかったんだろうなという気はしますよね」

高見 「はい。この時期はある意味、キース・リチャーズがバンドを統率してる感じがあるので、その状態が維持できるのはやっぱりクラプトンじゃなくてミック・テイラーだったのかなと」

大鷹 「そうですね。で、それ以上に、新しいメンバーを入れることによってバンドとして生まれ変わるわけですよね。特にあれだけトップの人気と実績を誇ったグループにおいて、かつてはリーダーであったような人間を首にするというものすごく大きなファクターが入った時に、そこでの化学反応みたいなものを、メンバーそれぞれがそれぞれのポジションでおもしろがり、かつ前向きに作っていったっていうのが、やっぱり大きな原動力になってる気がするんですよ。特にキースなんかはあの時期、ミック・テイラーを意識して曲を書いたとも言ってますし」

高見 「そうなんですよ。普通に考えれば、このヴァージョンしか聴いてなかったら最高だと思うんですけど、これがオルタネイト・ヴァージョンになっちゃうっていう意味で、ストーンズにとってもすごく幸福な時期だったんじゃないのかなと」

大鷹 「やればやるほどすごい手応えがあったと思うんですよね、バンド全体として。そのすごくわかりやすい例が、ミック・テイラーが最初に入ってやったハイド・パークのライヴ(1969年7月、ブライアン・ジョーンズ追悼ライヴ)で。はっきり言ってボロボロですよね。でも考えてみれば約2年近くまともにバンドとしてライヴをやってなくて、しかも新メンバーで、それこそ何十万人集まってみたいなプレッシャーのなかでやって。演奏そのものはボロボロだったけれども、でもそこがスタート地点で。そこから北米ツアーが11月に始まって、『ゲット・ヤー・ヤ・ヤズ・アウト』(11月27日、28日ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン)の演奏になると全然別バンドというか、ちゃんとしたほんとのバンドになってるわけですよね。そこでのバンドの成長力というか飛躍力というか、この時期はやっぱり凄まじいものがあるなという」

高見 「それがすべてここのアルバムにつながってくるっていうことですよね。そうした意味ですごく象徴的なトラックだったと思います」

“Dead Flowers (From The Vault - The Marquee - Live In 1971)”

VIDEO

ミック・テイラーという新たな武器を最大限に発揮した

高見 「“Can't You Hear Me Knocking (Alternate Version)”はかなり初期段階の音源で。ファイナル・ヴァージョンはご存知のように、間奏からちょっとインプロヴィゼーションが入る感じになって、いきなり畳み掛けるようにフィニッシュするという当時のストーンズの底知れないパワーを感じさせるものすごいトラックなんですけど。それが一体どういうふうに発生したのかが、すごくよくわかるヴァージョンです」

“Can't You Hear Me Knocking (Alternate Version)”

VIDEO

大鷹 「ジャムみたいなものがこの曲の肝ですけれども。結局そういう形でのライヴって、ブライアン・ジョーンズ時代のストーンズではやってきてないわけですよね。だからライヴがガラッと変わって――それはストーンズだけじゃなく、ロックのライヴというものが変わっていって。特にクリームなんかのパフォーマンスってすごく大きな刺激だったと思うんですよね。ステージの上で曲のパターンに捉われない、プレイヤーの発想をぶつけ合う形って、それまでのロック、そしてストーンズがやってるショービジネス的なロックのライヴというなかでは行われてなかったものが、67~68年、フィルモア(・イースト)なんかもできて、ライヴをやる環境も変わっていって。だからロック・ライヴのあり方も変化していって、ストーンズ自体もほんとに変わらなきゃいけないっていうことを自覚して、意識してたと思うんですよね。そのための最強の武器がミック・テイラーだったわけで。そこでテイラーを入れたことの価値というか、その新たな武器を最大限発揮してるような曲ですよね」

高見 「68年にはもうレッド・ツェッペリンがデビューしていて。で、こういったバンドがアメリカでものすごいお金になるってことを(笑)、ピーター・グラント(レッド・ツェッペリンやバッド・カンパニーの元マネージャー)がジェフ・ベック・グループと一緒に証明してきてるんで。ストーンズとしては、まあブライアン・ジョーンズの一件もあり、もうそこにしか活路がなかったと思うんです。かなりバンドキャリアを賭した動きだったんじゃないかと」

大鷹 「それは絶対そうですよね。ギャンブルであるし、自分たちももうあとがないというかね。バンド自体が崩壊するよりは再出発を、っていうことでやってるわけだから、そういう決意は相当なものがあったと思うし、それはいい形で『スティッキー・フィンガーズ』に流れ込んでいってる感じがしますよね。特に今回のデラックス・エディションのディスク2の、ヴァージョン違いの選ばれた5曲っていうのも、実に示唆的というか、さすがというか。数は少ないんだけれども、あのアルバムが持ってた革新性とか重要性の本質というもののいちばん肝になってる5曲っていうところはさすがですよね」